Tabla de Contenidos

- Introducción: Tecnología que puede cambiar el rumbo de la vivienda en el Perú

- El Desafío Habitacional en el Perú: Un Diagnóstico Crítico

2.1. Magnitud y Evolución del Déficit Habitacional

2.2. La Brecha Cualitativa vs. Cuantitativa: El Corazón del Problema

2.3. Respuesta Estatal: Evaluación de la Efectividad y Alcance de los Programas - El Panel Sándwich: Una Solución Constructiva de Vanguardia

3.1. Fundamentos Técnicos: Composición, Tipologías y Núcleos

3.2. Propiedades y Desempeño Técnico

3.3. Ventajas Competitivas y Desafíos - Marco Regulatorio para la Implementación en Perú

4.1. El Proceso de Aprobación de Sistemas Constructivos No Convencionales (SCNC)

4.2. Requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Aplicación en Viviendas de Emergencia: Respuesta Rápida ante Desastres

5.1. Diseño de Módulos Temporales de Vivienda (MTV) con Paneles Sándwich

5.2. Estándares de Habitabilidad y Lecciones Aprendidas

5.3. Logística, Montaje y el Concepto de «Vivienda Transitoria»

5.4. El Rol de las ONGs y la Cooperación Público-Privada - Aplicación en Vivienda de Interés Social (VIS): Construyendo Comunidades Sostenibles

6.1. Modelos de Vivienda Social y Potencial de Proyectos

6.2. Análisis Comparativo de Costos: Más Allá del Precio por Metro Cuadrado

6.3. Integración Estratégica con Programas Estatales

6.4. Panorama de Proveedores y Mercado en Perú - Recomendaciones Estratégicas y Conclusiones

7.1. Para el Sector Público (MVCS, SENCICO, INDECI)

7.2. Para Desarrolladores y Constructores

7.3. Para ONGs y Actores Sociales

7.4. Conclusión Final

Introducción: Tecnología que puede cambiar el rumbo de la vivienda en el Perú

El Perú no solo tiene un problema de cantidad de viviendas. El verdadero drama está en la calidad de las que ya existen. Millones de familias viven en casas mal hechas, levantadas con lo que se pudo, donde el calor y el frío se sienten con crudeza, y donde un sismo podría convertirlas en escombros en cuestión de segundos.

El déficit habitacional bordea los 1.8 millones de viviendas, pero casi el 70% de ese número no es porque no haya casas, sino porque las que hay no cumplen con lo mínimo. No aíslan, no protegen, no duran.

El sistema formal no está llegando al ritmo que se necesita, y la informalidad sigue siendo la salida natural para quienes no pueden esperar ni pagar más. Resultado: construimos rápido, barato… y mal.

Pero hay una manera de darle la vuelta al problema: construir mejor desde el comienzo. Usar una tecnología que combine velocidad, seguridad, confort y eficiencia. El panel sándwich —una solución constructiva moderna, ligera y altamente aislante— ofrece justo eso.

No es teoría. Se usa en todo el mundo para construir en tiempo récord, con altos estándares técnicos y ahorro a largo plazo.

En lugar de ladrillos y concreto, este sistema usa un núcleo aislante (como PIR o lana de roca) entre dos caras metálicas. El resultado es una pared que pesa poco, aísla bien, resiste sismos y se instala en días, no en meses.

Y lo mejor: encaja con programas como el Bono Mivivienda Sostenible, lo que permite acceder a subsidios y mejorar el estándar sin subir el precio.

Esta propuesta no se queda en ideas. Existen dos rutas claras para ponerla en práctica:

- Como base para viviendas de emergencia que se monten rápido y puedan reutilizarse.

- Como solución para vivienda social permanente, que combine ahorro energético, confort térmico y mayor durabilidad.

Claro, hay retos. Para que este sistema funcione en el Perú, hay que pasar por procesos técnicos ante el Ministerio de Vivienda y SENCICO, y demostrar su comportamiento estructural en zonas sísmicas. Pero el camino está trazado y los beneficios justifican la apuesta.

El panel sándwich no es una moda ni un lujo. Es una herramienta concreta para construir viviendas seguras, dignas y sostenibles. Lo que falta no es tecnología: es decisión. Y el momento para actuar es ahora.

Sección 1: El Desafío Habitacional en el Perú: Un Diagnóstico Crítico

1.1. Magnitud y Evolución del Déficit Habitacional

La crisis de vivienda en el Perú no es una novedad, pero sí una bomba de tiempo que no hemos sabido desactivar. No se trata solo de un problema técnico: es un problema estructural, profundo y tozudo.

A pesar de los esfuerzos, las cifras no bajan de forma sostenida y cada nuevo gobierno parece volver a empezar desde cero.

En 2007, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró un déficit total de 1,860,692 viviendas. En 2012 bajó a 1,714,526, pero para 2017 volvió a subir a 1,801,099.

Aunque ha habido intentos de contención, las cifras más recientes del Ministerio de Vivienda y de CAPECO lo ubican entre 1.58 y 1.6 millones de viviendas. Es decir, estamos estancados en el mismo problema desde hace más de 15 años.

Entre 2017 y 2021 hubo una pequeña luz de esperanza: el déficit parecía disminuir. Pero entonces llegó el COVID-19. La crisis económica empujó a miles de familias a dejar de alquilar y volver a casas hacinadas o improvisadas, muchas veces en condiciones críticas.

Esto revirtió los avances y dejó al descubierto una verdad incómoda: los sistemas constructivos tradicionales no están preparados para reaccionar rápido frente a emergencias.

Peor aún, lo que hoy parece grave puede quedarse corto. Según CAPECO, en los próximos 20 años se formarían 2.4 millones de nuevas familias urbanas. Si seguimos construyendo con el ritmo actual, no solo no vamos a cerrar la brecha, sino que vamos a ampliarla.

1.2. La Brecha Cualitativa vs. Cuantitativa: El Corazón del Problema

Cuando hablamos de déficit habitacional, muchos piensan en la falta de casas. Pero esa es solo una parte. El verdadero drama está en las viviendas que ya existen pero que no sirven.

Son millones, y muchas están hechas con materiales inseguros, en zonas riesgosas, sin agua ni desagüe, o simplemente no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad.

Ese es el déficit cualitativo, y representa la mayor parte del problema. En 2021, el 68% del déficit habitacional en el Perú era cualitativo. Es decir, tenemos viviendas, pero no viviendas dignas.

Esta ha sido la constante en los últimos años:

- 2007: 1.86 millones de viviendas en déficit total. Solo 389,745 eran por falta de casa. Las otras 1,470,974 eran viviendas precarias.

- 2012: el déficit cuantitativo bajó a 167,299, pero el cualitativo subió a 1,547,227.

- 2017: el déficit cuantitativo fue de 497,615, y el cualitativo de 1,303,484.

¿Qué explica este panorama? Tres factores clave:

- Materiales inadecuados: muros improvisados, techos débiles, pisos de tierra.

- Hacinamiento: el 21% de los hogares peruanos vivían en hacinamiento crítico en 2021.

- Falta de servicios básicos: muchas viviendas no tienen agua potable, alcantarillado ni electricidad.

El origen está claro: crecimiento urbano informal, tráfico de terrenos, y autoconstrucción sin asistencia técnica. Lo que tenemos hoy no es solo un déficit de viviendas, sino un sistema de construcción paralelo, informal, que se reproduce por necesidad y falta de alternativas reales.

La solución ya no puede ser simplemente “construir más casas”. Lo que se necesita es reemplazar o transformar millones de viviendas precarias, con propuestas tecnológicas que brinden calidad, seguridad estructural, confort térmico y durabilidad, sin perder de vista el factor costo. Y sobre todo, que puedan competir con la informalidad en velocidad y facilidad de implementación.

1.3. Respuesta Estatal: Evaluación de la Efectividad y Alcance de los Programas

El Estado ha intentado enfrentar el problema, principalmente con dos programas clave: el Fondo Mivivienda (FMV) y Techo Propio, ambos articulados a través de subsidios directos. Pero los resultados han sido limitados frente a la magnitud del desafío.

- Fondo Mivivienda (FMV): creado en 1998, ofrece productos crediticios para compra de vivienda en sectores B, C y D, incluyendo el Bono del Buen Pagador (BBP) y su variante Bono Mivivienda Sostenible, que entrega hasta S/ 31,100 adicionales por proyectos que cumplan criterios de eficiencia energética.

- Programa Techo Propio: apunta a familias de bajos ingresos y permite comprar, construir o mejorar una vivienda. El Bono Familiar Habitacional (BFH) puede llegar hasta S/ 40,250, pero tiene requisitos estrictos, como ingresos familiares bajos y propiedad formal del terreno.

Ambos programas enfrentan un problema estructural: no llegan a la mayoría de quienes los necesitan. ¿La razón?

- Alta informalidad laboral y de propiedad: el 86% de las MYPES estaban en la informalidad en 2021.

- Condiciones excluyentes: muchos hogares no pueden acceder a créditos o cumplir requisitos legales.

Así se genera un vacío: la necesidad es masiva, pero la oferta formal no puede alcanzarla. Y ahí es donde entra el potencial de nuevas tecnologías constructivas —más rápidas, seguras y adaptadas a la realidad peruana— para ocupar ese espacio vacío entre el Estado y la informalidad.

Tabla 1. Evolución y Composición del Déficit Habitacional en Perú (2012–2021)

| Año | Déficit Total (Viviendas) | Déficit Cuantitativo (N°) | Déficit Cuantitativo (%) | Déficit Cualitativo (N°) | Déficit Cualitativo (%) | Fuente |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2012 | 1,714,526 | 167,299 | 9.8% | 1,547,227 | 90.2% | INEI |

| 2017 | 1,801,099 | 497,615 | 27.6% | 1,303,484 | 72.4% | INEI |

| 2019 | 1,466,000 (aprox.) | 469,120 (aprox.) | 32% (aprox.) | 996,880 (aprox.) | 68% (aprox.) | MVCS |

| 2021 | 1,510,000+ | 483,200 (aprox.) | 32% (aprox.) | 1,026,800 (aprox.) | 68% (aprox.) | MVCS |

Nota: Las cifras para 2019 y 2021 son aproximaciones basadas en los totales y porcentajes reportados. La composición exacta puede variar.

Sección 2: El Panel Sándwich: Una Solución Constructiva de Vanguardia

2.1. Fundamentos Técnicos: Composición, Tipologías y Núcleos

El panel sándwich no es solo una moda de construcción rápida: es una tecnología que combina estructura, cerramiento y aislamiento térmico en un solo elemento.

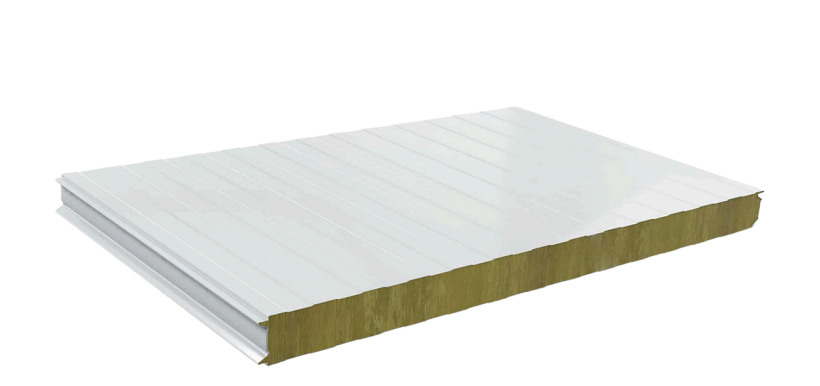

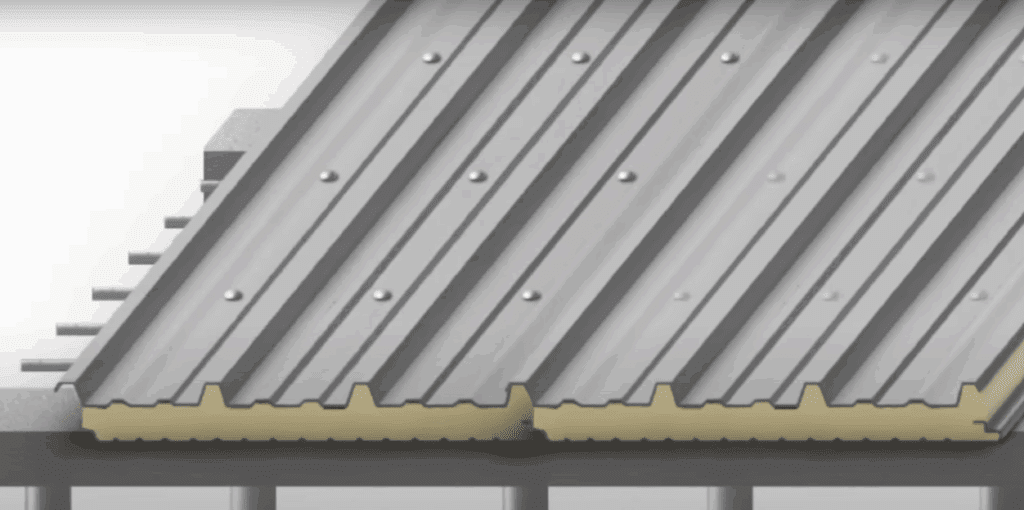

¿Cómo lo hace? Con un “sándwich” técnico: un núcleo aislante, de bajo peso y alto rendimiento, pegado firmemente entre dos láminas metálicas (acero prelacado o galvanizado).

El resultado es una pieza resistente, liviana y altamente eficiente, muy superior a los materiales tradicionales como ladrillo o concreto.

Hay varios tipos de paneles según su uso:

- Paneles de Cubierta: Pensados para techos, vienen con formas onduladas o con grecas (3 o 5), que les dan más rigidez y evitan filtraciones de agua. También hay versiones que imitan tejas, útiles para proyectos con un toque más residencial sin perder las ventajas técnicas.

- Paneles de Fachada: Usados en muros verticales. Pueden ser lisos o levemente perfilados. Se instalan con tornillos visibles (fijación vista) o con sistemas ocultos para un acabado más limpio. Su sistema tipo “machihembrado” permite que cada panel encaje perfectamente con el siguiente, creando un sello hermético.

Pero el verdadero corazón del panel está en el material del núcleo. Elegir bien el tipo de núcleo es clave para que el sistema se ajuste a las necesidades del proyecto:

- Poliuretano (PUR): Es el más común. Aíslante térmico excelente, liviano, resistente y económico. Ideal para climas extremos donde el confort térmico es esencial.

- Poliisocianurato (PIR): Una versión mejorada del PUR. Mantiene la ligereza y capacidad térmica, pero ofrece mayor resistencia al fuego. Perfecto para multifamiliares, hospitales, escuelas o cualquier edificación que requiera altos estándares de seguridad.

- Lana de Roca: Compuesta por fibras minerales, es prácticamente incombustible y el mejor en aislamiento acústico. Ideal para proyectos donde se requiere reducir ruido entre viviendas o aumentar la seguridad frente a incendios.

2.2. Propiedades y Desempeño Técnico

El panel sándwich no solo suena moderno: funciona y rinde bien. Tiene ventajas técnicas claras para un país como el Perú.

- Aislamiento Térmico: Su capacidad de conservar la temperatura es altísima. Por ejemplo, un panel de cubierta de 60 mm con núcleo PUR puede alcanzar un valor K de 0.36 W/m²K, muchísimo mejor que un muro de ladrillo. Esto significa menos calor en verano, menos frío en invierno y menos gasto en electricidad para calefacción o ventiladores.

- Comportamiento ante el Fuego: Este punto es clave en vivienda urbana y multifamiliar. Con núcleo PIR, los paneles pueden alcanzar una clasificación B-s2-d0, lo que significa:

- Baja contribución al fuego.

- Emisión media de humos (s2).

- Sin gotas inflamadas al quemarse (d0).

- Capacidad Estructural y Peso: Sorprende por su equilibrio. Un panel de cubierta de 50 mm pesa solo 11 kg/m², pero puede soportar cargas de más de 70 kg/m² con apoyos a 4 metros. Este bajo peso es una ventaja sísmica enorme: menos masa significa menos fuerza sísmica actuando sobre la estructura. Y menos carga implica cimentaciones más simples y económicas, lo cual es vital en zonas vulnerables del Perú.

2.3. Ventajas Competitivas y Desafíos

Este sistema tiene un perfil técnico y económico competitivo. Pero también trae retos que no deben ignorarse.

Ventajas:

- Velocidad de Montaje: El panel llega listo para instalar. Se corta a medida, se atornilla con precisión y se encaja en seco. Resultado: menos días de obra, menos personal y menor costo financiero.

- Eficiencia Energética y Confort: Gracias al aislamiento térmico, se mantiene una temperatura interior más estable. Esto reduce el uso de energía eléctrica, lo que mejora la economía familiar y suma puntos para acceder a bonos sostenibles.

- Construcción en Seco: Se arma casi sin agua, con cero encofrados ni fraguado. No hay lodo, no hay polvo, no hay residuos pesados. Ideal para zonas urbanas densas o rurales sin acceso fácil a materiales.

- Durabilidad y Bajo Mantenimiento: El acero prelacado con recubrimientos como Aluzinc AZ-150 (como ofrece Tupemesa) protege del óxido, la humedad y el tiempo. No necesita pintura ni tarrajeo frecuente, y eso baja el costo de mantenimiento durante años.

Desafíos:

- Transporte y Logística: Los paneles pueden fabricarse de hasta 16 metros de largo, lo que hace su transporte complicado en zonas rurales o con carreteras estrechas. Esto exige una planificación logística seria.

- Mano de Obra Calificada: Aunque el sistema se monta rápido, se requiere personal entrenado para hacerlo bien. Una instalación mal sellada puede generar puentes térmicos, filtraciones o ruidos. La calidad final depende del montaje.

- Aceptación Cultural: En el Perú, el ladrillo y el concreto son sinónimo de “casa sólida”. Los sistemas industrializados aún son vistos con recelo. Romper esa barrera requiere mostrar resultados, generar confianza y educar al mercado.

- Normativa y Costo Inicial: La industria aún no está completamente desarrollada en Latinoamérica, lo que puede hacer que el precio inicial sea más alto. Además, la falta de normas sísmicas específicas para este sistema obliga a realizar ensayos técnicos adicionales, lo que implica inversión y tiempo.

Tabla 2: Comparativa de Propiedades de Núcleos Aislantes (PUR vs. PIR vs. Lana de Roca)

| Propiedad | Poliuretano (PUR) | Poliisocianurato (PIR) | Lana de Roca |

|---|---|---|---|

| Aislamiento Térmico | Excelente (K≈0.36 W/m²K para 60 mm) | Excelente (similar al PUR) | Bueno (ligeramente inferior al PUR/PIR) |

| Comportamiento al Fuego | Bueno (Euroclase C-s3-d0) | Muy bueno (Euroclase B-s2-d0) | Excelente (Incombustible, Euroclase A1/A2) |

| Aislamiento Acústico | Moderado | Moderado | Excelente |

| Peso | Muy ligero (≈ 40 kg/m³) | Muy ligero (≈ 40 kg/m³) | Más pesado (≈ 100 kg/m³) |

| Costo Relativo | Base (1.0x) | Moderado (1.1x – 1.2x) | Alto (1.3x – 1.5x) |

| Aplicación Recomendada | Viviendas unifamiliares, cubiertas industriales. | Viviendas multifamiliares, edificios públicos. | Viviendas pareadas o multifamiliares, donde el confort acústico es prioritario. |

Sección 3: Marco Regulatorio para la Implementación en Perú

Cuando se propone una tecnología distinta al ladrillo o al concreto —como los paneles sándwich—, no basta con que funcione: tiene que estar aprobada por el Estado.

En el Perú, eso significa atravesar un proceso técnico, normativo y formal que define si un sistema “no convencional” puede usarse legalmente en una obra.

Este camino no es opcional. Es el punto de partida obligatorio para que cualquier innovación constructiva pueda escalar. La buena noticia: el proceso ya existe, está reglamentado, y hay precedentes que demuestran que se puede lograr.

3.1. El Proceso de Aprobación de Sistemas Constructivos No Convencionales (SCNC)

Según el Decreto Supremo N.º 010-71-VI, todo Sistema Constructivo No Convencional (SCNC) —como el panel sándwich— necesita ser aprobado formalmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) antes de poder usarse en proyectos reales.

Este proceso busca garantizar que las nuevas tecnologías cumplan con los principios básicos de cualquier edificación: seguridad estructural, durabilidad, habitabilidad y comportamiento frente a incendios.

Los dos actores principales son:

- MVCS: La autoridad máxima que otorga la aprobación oficial mediante una Resolución Ministerial. Esta tiene una validez de diez años.

- SENCICO: El brazo técnico del MVCS. Evalúa todos los aspectos estructurales, térmicos y de seguridad del sistema, a través de una comisión técnica multidisciplinaria.

¿Cómo es el proceso paso a paso?

- Solicitud formal: El proponente (una empresa o persona natural) presenta el expediente técnico del sistema al MVCS.

- Evaluación técnica en SENCICO: El expediente pasa a una revisión rigurosa. ¿Qué debe incluir? Planos, memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones técnicas y sobre todo, certificados de ensayos de laboratorio de entidades acreditadas (nacionales o internacionales).

- Informe favorable: Si SENCICO concluye que el sistema es seguro y cumple con los requisitos, emite un informe técnico positivo.

- Aprobación ministerial: Con ese respaldo técnico, el MVCS emite la Resolución Ministerial que autoriza oficialmente el uso del sistema a nivel nacional.

¿Esto ya ha pasado antes? Sí. Existen antecedentes como los sistemas CONCREFAB o PRELIMA, que ya fueron aprobados bajo este mismo esquema. Esos casos son importantes porque demuestran que el proceso es viable y que el nivel de exigencia es alto, pero alcanzable.

3.2. Requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Lograr la aprobación como SCNC no significa que el sistema pueda usarse sin más. Cada proyecto individual que use paneles sándwich debe cumplir con todas las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

La más crítica en el contexto peruano es la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente, porque el Perú es uno de los países más sísmicos del mundo.

No basta con buenos cálculos en papel: hay que demostrar con evidencia experimental que la edificación resistirá un terremoto real.

Eso implica realizar:

- Ensayos físicos (como pruebas en mesa vibradora o prototipos a escala real).

- Estudios que validen el comportamiento dinámico de las conexiones entre paneles y entre los paneles y la cimentación.

- Simulaciones que expliquen cómo se comporta el sistema completo en condiciones de movimiento sísmico.

En estos sistemas, el punto débil no está en el panel en sí, sino en las uniones. Por eso, el diseño, cálculo y prueba de las conexiones estructurales es clave para lograr la aprobación. Si no existe una norma peruana específica, se pueden aplicar estándares internacionales reconocidos, como los del American Concrete Institute (ACI) o de otros códigos sísmicos avanzados. Esta estrategia permite cubrir el vacío normativo y tranquilizar a las autoridades técnicas.

Además de la norma E.030, los proyectos deben cumplir con otras exigencias del RNE, como:

- E.020 (Norma de Cargas): Define cómo se calcula el peso, viento, nieve, sismos, etc.

- A.010 (Condiciones Generales de Diseño): Exige condiciones mínimas de habitabilidad.

- A.130 (Requisitos de Seguridad): Asegura evacuación, prevención de riesgos y accesibilidad.

La tecnología puede ser moderna, pero si no está bien sustentada técnica y normativamente, no se puede aplicar. Afortunadamente, el camino está trazado y existen referencias locales y extranjeras para seguirlo con éxito.

Sección 4: Aplicación en Viviendas de Emergencia: Respuesta Rápida ante Desastres

En el Perú, los desastres naturales no son una posibilidad lejana: son una constante. Sismos, lluvias intensas, huaicos, El Niño, heladas y friaje afectan cada año a miles de familias en todas las regiones.

La pregunta no es si volverán a ocurrir, sino cuándo. Y cuando ocurre lo inevitable, la respuesta del Estado sigue siendo lenta, insuficiente y, muchas veces, indigna.

Frente a este panorama, los paneles sándwich ofrecen una solución concreta y revolucionaria. Su capacidad de instalación rápida, su aislamiento térmico y su resistencia estructural los convierten en un candidato ideal para una nueva generación de viviendas de emergencia: más rápidas, más dignas, más eficientes y —sobre todo— reutilizables.

4.1. Diseño de Módulos Temporales de Vivienda (MTV) con Paneles Sándwich

Los llamados Módulos Temporales de Vivienda (MTV) no tienen por qué ser frágiles, improvisados o incómodos. Con paneles sándwich, es posible diseñar MTV que no solo salven vidas, sino que también ofrezcan bienestar real desde el primer día.

Un MTV bien diseñado con esta tecnología tendría características muy superiores a lo que hoy se entrega en emergencias:

- Diseño modular y prefabricado: Se fabrican con medidas estándar para facilitar el transporte, pero con flexibilidad para adaptarse al número de personas de cada familia.

- Montaje ultrarrápido: Gracias al bajo peso de los paneles y su sistema de encaje tipo machihembrado, un equipo reducido —incluso con capacitación básica— puede levantar un módulo en pocas horas o días, sin necesidad de maquinaria pesada.

- Confort térmico real: Los núcleos aislantes (como el PIR o PUR) garantizan que el interior sea habitable tanto en climas fríos como calurosos. Ideal para el frío extremo en Puno o el calor en Tumbes.

- Sistema integral y funcional: Se pueden integrar instalaciones eléctricas, sanitarias y acabados básicos, entregando una vivienda completa y funcional desde el día uno.

Este tipo de solución puede marcar la diferencia entre un simple refugio y un verdadero hogar temporal.

4.2. Estándares de Habitabilidad y Lecciones Aprendidas

Actualmente, los requisitos oficiales del Estado para instalar MTV son mínimos: basta con que estén en zonas seguras y legalmente habilitadas. Pero eso no es suficiente. Si queremos proteger de verdad a las familias damnificadas, necesitamos subir el estándar.

Países vecinos como Chile ya lo han hecho. Su Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) establece requisitos concretos como:

- Metros cuadrados mínimos por persona.

- Incorporación de baño dentro del módulo.

- Aislamiento térmico obligatorio.

- Accesibilidad universal para personas con discapacidad.

- Equipamiento comunitario básico.

En el Perú ya hay una idea cercana: el “cuarto seguro” promovido por el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a Riesgos Sísmicos. Este concepto, que plantea un espacio reforzado mínimo de 18 m², puede evolucionar hacia un estándar nacional para emergencias: el Módulo de Vivienda Digna.

Este nuevo tipo de módulo podría estar preaprobado por el MVCS e INDECI, basado en paneles sándwich, y servir como referencia nacional para una respuesta más rápida, más digna y más eficiente ante cualquier desastre.

4.3. Logística, Montaje y el Concepto de «Vivienda Transitoria»

Para que esta tecnología funcione de verdad en emergencias, se necesita algo más que buenos paneles: se necesita una logística inteligente.

Una estrategia viable sería contar con centros logísticos regionales (hubs) donde se almacenen kits modulares listos para ser enviados y montados cuando ocurra un desastre.

Estos kits podrían ser ensamblados por brigadas especializadas o, incluso, por la misma comunidad afectada, con acompañamiento técnico. Esto fomenta la participación, la apropiación del espacio y reduce tiempos de espera.

Lo más innovador de este enfoque es que permite cambiar el paradigma actual. Pasamos de una “vivienda de emergencia” descartable, a una “vivienda transitoria” reutilizable.

Un módulo de paneles sándwich puede desmontarse, guardarse y volver a utilizarse. Eso convierte el gasto humanitario en una inversión en resiliencia nacional.

Con el tiempo, el Estado podría formar un stock estratégico de MTV, siempre listo para actuar y dar una respuesta rápida, digna y técnicamente superior ante cualquier desastre en el país.

4.4. El Rol de las ONGs y la Cooperación Público-Privada

Las ONGs ya tienen años de experiencia en vivienda de emergencia en el Perú. Organizaciones como TECHO han movilizado miles de voluntarios y levantado cientos de viviendas con modelos básicos.

Pero si estas capacidades se combinan con tecnología de alto rendimiento como el panel sándwich, el impacto podría ser multiplicador.

El modelo ideal es una alianza entre tres actores:

- Industria privada: Fabricantes como Tupemesa, que puedan garantizar producción local, calidad certificada y logística escalable.

- ONGs: Entidades con experiencia en el territorio y contacto directo con las comunidades, que puedan encargarse del montaje, la organización social y el acompañamiento.

- Estado: A través de INDECI y el MVCS, encargados de definir los estándares mínimos, financiar parcialmente los módulos y mantener un stock nacional preparado para cualquier contingencia.

Esta cooperación público-privada-social puede convertirse en la fórmula ganadora para que el Perú deje de improvisar ante cada desastre y empiece a construir soluciones de emergencia que estén a la altura del país que queremos ser.

Sección 5: Aplicación en Vivienda de Interés Social (VIS): Construyendo Comunidades Sostenibles

La verdadera transformación de la vivienda en el Perú no llegará solo con soluciones de emergencia. El mayor desafío está en cómo construir, a gran escala y de forma sostenible, barrios completos con viviendas de calidad para las millones de familias que hoy viven en condiciones precarias. Ahí es donde el panel sándwich puede marcar la diferencia.

Más allá de su eficiencia técnica, esta tecnología permite pensar en otro tipo de ciudad: más rápida de construir, más segura, más eficiente y con menores costos a lo largo del tiempo.

No se trata de una alternativa teórica. Es una herramienta concreta, ya disponible en el país, y con potencial para redefinir cómo hacemos vivienda social.

5.1. Modelos de Vivienda Social y Potencial de Proyectos

Una de las mayores virtudes del panel sándwich es su versatilidad de diseño. Con el sistema adecuado, se pueden levantar desde viviendas unifamiliares (que luego crezcan progresivamente), hasta edificios multifamiliares de dos a cuatro pisos.

¿No se ha hecho en vivienda social aún? No, pero sí en otros contextos similares. Por ejemplo:

- Campamentos mineros en zonas extremas del país, donde se necesita rapidez, resistencia, aislamiento y durabilidad.

- Casas de playa en la costa peruana, construidas con sistemas SIP (similares a los paneles sándwich), que han demostrado buen rendimiento térmico, facilidad de instalación y adaptabilidad arquitectónica.

Estos casos sirven como pruebas de concepto reales: muestran que el sistema funciona en el Perú, en climas exigentes y con distintos estilos de vida. Solo falta trasladarlo a la vivienda social, con diseños adaptados, estándares bien definidos y un modelo de negocio viable.

5.2. Análisis Comparativo de Costos: Más Allá del Precio por Metro Cuadrado

A primera vista, el panel sándwich puede parecer caro. Un muro de ladrillo King Kong puede costar entre S/ 51 y S/ 73/m², mientras que un tabique de drywall ronda los S/ 81/m².

Pero comparar solo el precio del metro cuadrado es como juzgar un auto solo por el precio del tanque de gasolina. Lo que importa es el costo total de construir, mantener y vivir en esa vivienda durante años.

Aquí es donde el panel sándwich cambia el juego. Veamos sus ventajas económicas en el ciclo completo:

- Reducción del tiempo de obra: Construir con paneles toma la mitad o menos del tiempo que con ladrillo. Esto reduce gastos generales, alquiler de equipos y sobre todo, intereses por préstamos de obra.

- Menos mano de obra: Se necesita menos gente y menos horas para instalar paneles, lo que baja el costo laboral por metro cuadrado.

- Cimentación más barata: Al ser 8 a 10 veces más livianos que la albañilería, los paneles reducen la carga estructural. Esto permite usar cimientos más pequeños, más rápidos y menos costosos.

- Acabado incluido: Muchos paneles vienen pre-pintados y con superficies listas, lo que elimina el tarrajeo y la pintura interior/exterior.

- Ahorro energético de por vida: El aislamiento térmico de los paneles reduce el gasto en ventiladores, estufas o aire acondicionado. Una familia puede ahorrar entre S/ 500 y S/ 800 al año solo en energía.

Cuando sumas todo esto, el costo total de una vivienda con paneles sándwich puede ser igual o incluso menor que con sistemas tradicionales. Y el resultado es una vivienda mejor, más cómoda y más eficiente.

5.3. Integración Estratégica con Programas Estatales

La mayor oportunidad para masificar esta tecnología está en su alineación perfecta con el Bono Mivivienda Sostenible. Este subsidio adicional (de hasta S/ 6,300 en 2024) premia a las viviendas que cumplan con ciertos estándares de eficiencia energética. Y el panel sándwich, por su excelente aislamiento térmico, cumple esos requisitos casi de forma natural.

Esto crea una fórmula muy potente para los desarrolladores:

- Diseñan y construyen con paneles sándwich.

- Califican fácilmente para el Bono Sostenible.

- Ofrecen viviendas con mejor calidad y a menor precio final, gracias al subsidio.

Es un caso raro en donde el interés público y el interés privado van exactamente en la misma dirección:

- El Estado promueve viviendas más eficientes y mejor construidas.

- El desarrollador vende más rápido, con subsidios que aumentan el acceso.

- La familia compra una casa mejor, más cómoda y con menores gastos mensuales.

Esto no es solo una estrategia técnica: es una palanca de política pública que puede cambiar el estándar de la vivienda social en el Perú.

5.4. Panorama de Proveedores y Mercado en Perú

¿Se puede implementar esto a gran escala hoy? Sí. El mercado ya tiene la base instalada.

Uno de los principales proveedores locales es Control Nautas, que cuenta con una línea completa de paneles para techo y muro, con núcleos de PUR y PIR.

Sus paneles están certificados bajo normas internacionales como ASTM A-792 y su versión PIR cuenta con FM Approvals, una de las certificaciones más exigentes en seguridad contra incendios.

Contar con un proveedor local fuerte trae varias ventajas estratégicas:

- Disponibilidad inmediata de materiales.

- Producción a medida, con longitudes personalizadas que reducen mermas.

- Menores tiempos de entrega.

- Soporte técnico y postventa en territorio nacional.

Además, el interés por esta tecnología va en aumento. Cada vez más empresas ofrecen sistemas SIP y paneles térmicos, y la difusión en redes y medios técnicos está creciendo. Esto indica que el mercado se está preparando para escalar.

Tabla 4: Análisis de Costo Total Comparativo por Prototipo de Vivienda (60 m²)

| Métrica | Albañilería Confinada | Panel Sándwich (Núcleo PIR) |

|---|---|---|

| Costo Directo (Material + Mano de Obra) | Base (1.0x) | 1.1x – 1.2x |

| Tiempo de Ejecución (Estructura y Muros) | 45 – 60 días | 15 – 20 días |

| Costo de Cimentación | Base (1.0x) | 0.7x – 0.8x |

| Costos Financieros y Generales | Base (1.0x) | 0.4x – 0.5x |

| Ahorro Energético Anual | S/ 0 | S/ 500 – S/ 800 |

| Subsidio Adicional (Bono Sostenible) | No aplica | Sí, hasta S/ 6,300 (valor 2024) |

| Análisis de Valor General | Costo inicial más bajo, pero mayores costos de ciclo de vida y menor confort. | Mayor inversión inicial compensada por ahorro en obra, energía y acceso a mayores subsidios. Mayor confort y seguridad. |

Sección 6: Recomendaciones Estratégicas y Conclusiones

Después de analizar a fondo el déficit habitacional peruano y las capacidades reales del panel sándwich como tecnología constructiva, queda claro que el potencial existe, pero no se activará solo.

Para que esta solución pase de promesa a realidad, se necesita decisión, articulación y acción. A continuación, se presentan recomendaciones específicas dirigidas a quienes pueden hacer la diferencia: el Estado, los desarrolladores privados y las organizaciones sociales.

6.1. Para el Sector Público (MVCS, SENCICO, INDECI)

- Agilizar y promover la aprobación de SCNC:

No podemos seguir esperando años para validar tecnologías con potencial probado. Se necesita una vía rápida para sistemas que ataquen el déficit cualitativo. El MVCS y SENCICO deberían crear comités técnicos especializados para evaluar y aprobar con mayor agilidad sistemas como el panel sándwich, partiendo de estándares de desempeño claros y exigentes. - Desarrollar una Norma Técnica Peruana (NTP):

Hoy no existe una norma específica para paneles sándwich estructurales. Eso genera incertidumbre y retrasa su adopción. El Comité Técnico de Normalización del RNE debe priorizar la creación de una NTP centrada en requisitos sísmicos y validación de conexiones estructurales. Esto abriría la puerta a más inversión y más innovación. - Estandarizar y crear un stock nacional de módulos de emergencia:

INDECI, junto con el MVCS, debería definir un «Módulo Tipo Perú» para situaciones de desastre: paneles sándwich, diseño modular, reutilizable, con confort térmico y sanitario mínimo. A partir de ahí, se debe adquirir un stock nacional, almacenado en hubs regionales, listo para responder en horas y no en semanas. - Fortalecer el Bono Sostenible con criterios técnicos claros:

El Bono Mivivienda Sostenible debería estar vinculado directamente al nivel de aislamiento térmico de muros y techos. Esto crearía un incentivo de mercado claro para que las tecnologías más eficientes, como el panel sándwich, sean elegidas por desarrolladores y promotoras.

6.2. Para Desarrolladores y Constructores

- Invertir en el proceso de aprobación SCNC:

No es un obstáculo: es una inversión estratégica. Las empresas deben preparar expedientes robustos, respaldados por ensayos sísmicos y certificados de laboratorio. Los antecedentes ya existen: hay resoluciones aprobadas que pueden usarse como guía. El que se adelante en esta carrera ganará una ventaja competitiva real. - Centrar el modelo de negocio en el Bono Sostenible:

Los márgenes del negocio están cambiando. El bono adicional permite bajar el precio final sin reducir calidad. Apostar por viviendas sostenibles, bien aisladas y energéticamente eficientes ya no es una opción idealista: es una estrategia rentable. - Formar mano de obra especializada desde el inicio:

No hay tecnología que funcione si se instala mal. La clave está en capacitar brigadas de montaje eficientes, que conozcan los detalles técnicos del sistema y garanticen calidad desde la base hasta la última junta.

6.3. Para ONGs y Actores Sociales

- Actuar como articuladores estratégicos:

Las ONGs tienen algo que el Estado y el mercado no tienen: credibilidad y llegada directa a las comunidades. Pueden ser el nexo entre gobiernos locales, fabricantes, técnicos y vecinos. Su rol como facilitadoras es clave. - Impulsar proyectos piloto con impacto real:

Lo técnico se valida en el campo. Las ONGs pueden liderar pilotos de MTV y VIS con paneles sándwich en zonas vulnerables. Esto permitirá obtener datos reales, mostrar resultados y derribar mitos sobre nuevas tecnologías. - Presionar por mejores estándares de habitabilidad:

No se trata solo de tener techo. Se trata de vivir bien. Con base en la experiencia acumulada y los resultados de pilotos, las ONGs deben empujar para que el Estado eleve el estándar mínimo de lo que consideramos “vivienda de emergencia” o “vivienda social”.

6.4. Conclusión Final

El panel sándwich no es una varita mágica. Pero sí es una de las herramientas más potentes, modernas y estratégicamente alineadas con los desafíos que enfrentamos como país.

Su capacidad para construir rápido, con calidad, eficiencia térmica y seguridad sísmica, lo convierte en una alternativa concreta para romper el ciclo de la autoconstrucción informal y la precariedad estructural.

Ahora bien, que esta tecnología tenga potencial no garantiza nada. Su adopción depende de algo más difícil que el cálculo estructural: la voluntad de actuar en conjunto.

- El Estado debe facilitar, normar y empujar.

- El sector privado debe invertir, innovar y asumir riesgos inteligentes.

- El sector social debe conectar, demostrar y exigir que la calidad llegue a quienes más la necesitan.

El camino está trazado, las herramientas están disponibles, y el problema es demasiado urgente como para seguir aplazando decisiones.